Bagian Pertama Artikel Surabaya dan Cagar Budaya

Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan begitu bersemangat itu agaknya bertepuk sebelah tangan jika dihadapkan pada sikap beberapa kalangan budayawan dan seniman yang ada di Kota Pahlawan ini. Autar Abdillah, Sekjen Dewan Kesenian Surabaya (DKS) dengan kritis menelanjangi maksud-maksud dari munculnya raperda itu.

“Hal yang begitu mengkhawatirkan kami adalah ketika raperda itu hanya menjadi manifestasi pertarungan para pemilik modal yang masuk ke Surabaya agar mendapatkan kepentingan ekonomi denga menggunakan tangan birokrasi dan politisi. Banyak kasus yang dapat diduga mengarah kesitu. Kalau memang Pemerintah serius menjaga historisitas lingkungan, mestinyakan pasar tradisional Wonokromo itu dilindungi, dan dijaga bukan diserahkan oleh pemodal hingga sekarang berubah menjadi Darmo Trade Center. Dan saya pikir masih banyak lagi contoh yang ada di Surabaya ini,” imbuh staf pengajar Universitas Negeri Surabaya ini.

Bahkan Sekjen Dewan Kesenian Surabaya ini menengarai bahwa munculnya raperda cagar budaya itu bukan untuk kepentingan kebudayaan itu sendiri, melainkan untuk pintu masuk bisnis agar dapat membantu pendapatan asli daerah. “Raperda cagar budaya jelas bukan untuk kepentingan kebudayaan itu sendiri, akan tetapi reperda itu untuk kepentingan ekonomi dan politik. Sebagai contoh nyatanya adalah setiap seniman atau budayawan tampil dan menggunakan Balai Pemuda yang terjadi justru motif-motif ekonomi lebih dikedepankan oleh pemerintah sebagai pemilik gedung tersebut, yaitu dikenai tarif sekian juta dan hal ini jelas sangat memberatkan seniman. Kenapa hal itu terjadi? Alasan yang dipakai oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah Surabaya telah ditetapkan sebagai kota perdagangan dan jasa dalam rencana strategisnya, maka secara otomatis semua sektor harus mendukung rencana strategis itu. Kedua; Hal lain yang menguatkan bahwa raperda iu bukan untuk kepentingan kebudayaan karena tim sebelas yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya kebanyakan dari kalangan birokrasi, ahli sejarah, dan ahli tata kota. Inikan menunjukkan bahwa pemerintah hendak meromantisasi sejarah masa lalu semata, bukan untuk kapentingan kebudayaan.”, ungkap Autar dengan nada khawatir.

Persoalan lain yang menjadi pemikiran Autar, adalah wacana raperda ini tidak tertangkap oleh publik. Bahkan perdebatannya terkesan sengaja dibatasi. “Memang selama ini, raperda cagar budaya itu hanya membincang soal-soal bangunan fisik yang dianggap bersejarah. Kalau pada nantinya keluar pengaturan terhadap pola pertunjukkan kesenian dengan alasan cagar budaya, maka kami akan menolaknnya. Dalam hemat kami, biarkanlah kebudayaan itu hidup dari komunitasnya itu sendiri tanpa ada pengaturan dari negara yang menyangkut isi kebudayaan itu sendiri, apapun alasannya,” cetusnya.

Persoalan lain yang menjadi pemikiran Autar, adalah wacana raperda ini tidak tertangkap oleh publik. Bahkan perdebatannya terkesan sengaja dibatasi. “Memang selama ini, raperda cagar budaya itu hanya membincang soal-soal bangunan fisik yang dianggap bersejarah. Kalau pada nantinya keluar pengaturan terhadap pola pertunjukkan kesenian dengan alasan cagar budaya, maka kami akan menolaknnya. Dalam hemat kami, biarkanlah kebudayaan itu hidup dari komunitasnya itu sendiri tanpa ada pengaturan dari negara yang menyangkut isi kebudayaan itu sendiri, apapun alasannya,” cetusnya.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh beberapa seniman yang ada di Surabaya. Karsono Yusuf, seorang seniman ludruk yang sangat senior di Surabaya menyatakan pemerintah itu menyoal cagar budaya sejak dulu, akan tetapi tak pernah terlaksana. Baru ketika kita merasa kehilangan budaya yang dulu pernah berkembang disini, barulah pemerintah ribut soal ini. Kalau pemerintah saat ini ingin mengembalikan lagi kebudayaan yang dulunya pernah ada, nampaknya akan mengalami kesulitan, sebab kebudayaan itu telah benar-benar habis. Toh ini juga akibat ulah pemerintah sendiri yang tak membuat konsep pembangunan kebudayaan yang baik. Belum pernahkami itu diajak berbicara oleh pemerintah dalam urusan semacam ini, termasuk juga adanya keinginan membuat perda cagar budaya.

Sementara Sabil, seorang seniman ludruk yang juga pengajar kesenian di SMA 5 Surabaya justru mempertanyakan maksud-maksud dibuatnya raperda cagar budaya itu. “Salah satu yang menjadi kekhawatiran kami jika raperda cagar budaya itu nantinya sampai mengatur materi-materi pertunjukkan ludruk atau kesenian lainnya yang dipandang penting dicagar budayakan oleh pemerintah, maka hal itu akan kami tolak mentah-mentah. Sebaiknya perkembangan ludruk itu ditentukan oleh seniman ludruk sendiri”, ujar Sabil.

Regulasi Kebudayaan (Salah Kaprah)

Bermaksud memperbaiki, jadinya merusak mungkin itulah kalimat yang setidaknya dapat menggambarkan tentang regulasi yang dibuat oleh pemerintah dalam menata kebudayaan. Compang campingnya regulasi atas kebudayaan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya sangat dirasakan oleh bebrapa seniman dan budayawan. Mereka merasa bahwa kebudayaan bukanlah ruang negara untuk ikut ambil bagian. Hakekatnya, ketika kebudayaan itu telah didefinisikan oleh Negara, maka hak kedaulatan publik untuk memberikan warna yang berbeda atas kebudayaan itu menjadi tiada.

Ungkapan atas beragam kekecawaan atas potret regulasi kebudayaan, khususnya yang menyangkut kesenian di Surabaya dengan blak-blakan diungkapkan oleh para seniman dan budayawan yang ada di kota ini. “Sekarang ini ada gejala dari masing-masing daerah, termasuk Surabaya ini yang melihat pentingnya suatu daerah untuk membuat identitas budaya. Jadi kebudayaan hanya dijadikan klaim dan kepemilikan dari suatu daerah. Mereka tidak melihat bahwa kebudayaan itu cair dan dapat berkembang dimana-mana. Fenomena ini jelaslah mengingkari kemajukan dari suatu daerah itu sendiri. Misalnya; lenong miliknya daerah ini, luduruk milik daerah ini, reyog milik daerah ini”, ungkap Autar Abdillah.

“Terus hal yang lebih menggelikan lagi adalah ungkapan-ungkapan yang sering diperdengarkan oleh birokrasi bahkan sampai pada dunia pendidikan kita.. Misalnya kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan derah, ini apa-apaan. Menurut saya tak perlulah kesenian atau kebudayaan itu diidentitaskan tunggal oleh sebuah daerah itu. Identitas itu tak harus satu. Kota itu bisa memiliki banyak identitas, dan kenyataan juga menunjukkan bahwa identitas yang kita miliki itu tak hanya ratusan bahkan ribuan”, kritik seniman yang berasal dari tanah Riau ini.

Sebenarnya Autar dan kawan-kawannya di DKS dan beberapa seniman telah beriktikat baik untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kota Surabaya dengam mengajak berdiskusi dalam membuka cakrawala berfikir tentang kebudayaam, namun upaya yang dilakukannya bersama-sama dengan kawan-kawannya itu mental dan dinegasikan oleh birokrasi sendiri.

Ketidakjelasan maksud kebijakan pemerintah mengenai pembangunan kebudayaan juga amat dirasakan oleh Karsono Yusuf. “Pemerintah itu tak punya orientasi yang jelas. Sederhana saja, kenapa pejabat sekarang ini lebih menyukai kegiatan kebudayaan seperti pentas Cak dan Ning, ketimbang kesenian seperti ludruk? Sebab karakter pejabat sekarang ini sukanya sekedar indah-indahan dan gebyar-gebyaran semata, tetapi tak memiliki arti apa-apa bagi pengembangan kebudayaan bangsa. Rusaknya moral generasi muda sekarang ini juga dikarenakan pola tontonan yang mereka lihat sehari-hari tidak mendidik moralnya. Sementara kita itu kaya dengan pola tontotan yang sangat mendidik seperti ludruk ini. Sementara ludruk sekarang ini sengaja dipersepsikan sebagai tontonan murahan yang hanya layak dilihat oleh orang desa yang tak sekolah alias tak terdidik. Sekarang ini ketika pemerintah dipusingkan dengan kemunduran kebudayaan masyarakat dengan munculnya degradasi moral kalangan remaja yang diakibatkan oleh pola tontotan yang kerapkali ia lihat yang cenderung tidak memberikan pendidikan yang positif, barulah pemerintah rebut-ribut perlu kembali ke budaya warisan leluhur. Kalau boleh dibilang ludruk yang hingga saat ini berkembang di Surabaya sejak dulu merupakan media yang efektif bagi pola pendidikan masyarakat secara Kultural. Tapi kenyataannya pemerintah sangat menomorduakan kesenian ludruk.”, ujar seniman ludruk empat jaman ini.

“Kalau selama ini pemerintah banyak membuat berbagai festival kesenian dan kebudayaan, salah satunya festival ludruk, apakah kemanfaatan bagi kelangsungan kehidupan dan perkembangan kebudayaan itu sendiri? Contoh; Kelompok Ludruk Tobongan Irama Budaya ini yang pernah menjadi juara 1 festival ludruk se Jawa Timur. Terus kalau mereka telah menjadi juara 1 mau diapakan? Dari dulu hingga kini kami masih saja terpuruk. Ini menunjukkan bahwa festival semacam itu tidak menjadi program serius yang berkelanjutan yang memberikan kontribusi serius terhadap pengembangan kebudayaan. Lucunya lagi, kalau Irama Budaya itu menjadi juara 1, mestinya mereka yang difasilitasi oleh pemerintah dalam berbagai event kebudayaan diluar, tapi nyatanya pemerintah mengambil kelompok ludruk lainnya yang tidak jelas. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah ikut cawe-cawe dalam hal kesenian tak lebih hanya sekedar dianggap proyek saja. Kalau seperti ini terus, maka program pemerintah yang mencoba menguri-uri kebudayaan tapi akan berujung pada pembusukan dan pembodohan terhadap seniman-seniman itu sendiri”, kritik Karsono.

Regulasi kebijakan terhadap kebudayaan yang salah kaprah juga dirasakan betul oleh seniman muda seperti Sabil. Dengan lantang ia menyatakan kalau pemerintah terus menerus menomorduakan sebuah kesenian dan mengistiemawakan kesenian yang lain, contohnya ludruk dipinggirkan, maka lambat laun hal ini akan menjadi bom waktu yang setiap saat meledak menjadi gelombang protes yang besar. Saya ini heran, pekerjaan Pemerintah Kota Surabaya yang menyangkut kebudayaan ini apa? Sudah menjadi rahasia umum kalau setiap pentas ludruk di Surabaya ini dikenai tarif yang begitu tinggi. Kalau ada kelompok ludruk hendak meminjam Gedung Taman Budaya dikenai pembayaran yang tak mampu dijangkau oleh seniman ludruk sendiri, tapi kalau acara Cak dan Ning pemerintah tak segan segan memberikan gelontoran dana yang berlebihan”, ujarnya bersemangat.

“Kalau selama ini kita diam, bukan berarti kita menerima perlakuan diskriminasi itu. Secara fisik kami seiap unjuk rasa, sebab sudah waktunya ketidakadilan ini dilawan dengan fisik. Sebab selama ini kita sering berargumen lewat berbagai media toh hasilnya masih nisbi. Kalau boleh dibilang, kemauan pemerintah yang menyangkut urusan ini tak jelas, sementara keinginan kami agaknya belum tersambung dengan pemerintah. Contoh lain betapa kesenian ludruk ini dianaktirikan adalah, saat pertunjukkan wayang yang dalangnya Cak Naryo (Sekprov Jatim), maka nominalnya bisa menjadi 500 juta lebih yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebaliknya pemerintah tak pernah menganggap ludruk dengan angka 10 juta”, tambah penerus kesenian ludruk di Surabaya ini.

Sebenarnya, kalangan seniman dan budayawan seperti Sabil ini memiliki pemikiran yang solutif, sekaligus tidak memberatkan pemerintah dalam melakukannya. Dengan dialek Suroboyoan yang membungkus Bahasa Indonesia yang dituturkannya kepada tim ngaji budaya Sabil mengutarakan beberapa hal. “Kalau memang pemerintah serius bersama-sama kami memajukan kesenian tradisi dan kebudayaan secara umum, pemerintah sebenarnya tidak usah susah-susah, misalnya sampai membuat sekolah ludruk. Cukup membuat kebijakan yang bener dengan mendengar aspirasi kami. Sumber Daya Manusia (SDM) diinternal kelompok ludruk di Surabaya ini sangat siap untuk menjawab tantangan jaman, tapi kami terpinggirkan itu akibat kebijakan struktural yang salah”, tantang Sabil.

Pil pahit akibat ketidakmengertian birokrasi atas kebudayaan dan kesenian harus ditelan oleh Sakia. Ketua Ludruk Tobong Irama Budaya, Surabaya ini menjelaskan bahwa bagaimana kelompok ludruk yang dipimpinnya merasa dipinggirkan atas kebijakan yang ada. “Fakta yang tak bisa dipungkiri bagaimana pemerintah ini sangat memarjinalkan ludruk di Surabaya ini adalah, ketika kami hendak memakai Gedung Cak Durasim untuk pertunjukkan ludruk kami dikenai tariff peminjaman yang tak terjangkau. Namanya saja Gedung cak Durasim, ikonnya ludruk, anehnya jarang sekali dipakai untuk pertunjukkan ludruk, justru banyak dipakai untuk resepsi pernikahan”, keluhnya

“Kalau kami tidak memakai Gedung Cak Durasim, maka kami terpaksa mentas di lapangan kelurahan. Namun nasib kurang beruntung masih menimpa kami. Setiap kali mentas, maka kami akan dikenai tarif dari kelurahan, serta pajak siluman yang dikenakan oleh kepolisian dengan alasan keamanan, bahkan juga perkumpulan karang taruna yang ada di kelurahan itu”, imbuh pemeran wanita saat manggung ini.

Suara bernada protes dan penyesalan atas tindakan pemerintah atas kesenian dan kebudayaan diSurabaya ini juga disuarakan oleh Said. Walau Said adalah seniman ludruk Radio Republik Indonesia (RRI), namun ia tak bisa memungkiri realitas bahwa kebijakan pemerintah justru kontraproduktif bagi pengembangan kebudayaan di Surabaya. “Pemerintah itu sangat tidak serius menyangkut dengan urusan cagar budaya. Contoh yang tidak bisa dipungkiri adalah peminggiran kegiatan berkesenian di Taman Hiburan Rakyat (THR) dan sekarang dilokasi itu dijadikan supermarket. Akibat kebijakan ini, banyak sekali seniman-seniman yang terputus secara emosional dengan publiknya. Sampai-sampai kesenian di sini harus berpindah kesana kemari untuk cari tempat. Sekarang ini di Surabaya membutuhkan gedung kesenian yang lebih merakyat, mudah terjangkau, dan pemakaiannya oleh seniman atas gedung itu mudah, cepat, dan murah. Dulu kalau pada tahun 70 hingga 80 an orang luar kalau ke Surabaya pasti akan ke THR untuk melihat pentas kebudayaan rakyat, tapi sekarang kemana? Tak jelas, sebab infrastruktur itu tak disiapkan oleh pemerintah. Padahal besarnya Srimulat itu juga berawal dari sana” ujar seniman ludruk plat merah ini.

Mengatur Posisi Antara Kebudayaan dan Negara

Kebudayaan memang merupakan lahan yang terbentang luas, beragam identitas dan kontruksi ada didalamnya. Karena begitu luasnya wilayah kebudayaan itu, cenderung banyak pihak untuk tergoda dang mengusasi lahan dominan dari kebudayaan itu sendiri. Barangkali kemenangan industri massa dalam membentuk perilaku massa yang cenderung hedonisnik dalam lembah kehura-huraan juga dikarenakan keberhasilannya merebut dan menguasai lapangan kebudayaan itu sendiri.

Sebenarnya tak hanya industri massa yang tergoda untuk menguasai dan mendefinisikan kebudayaan. negara dalam bentuk –apparatus state bureaucracy- kerapkali juga tergoda untuk mengambilnya, tentu dengan beragam motif, seperti hendak menguri-uri tradisi, menjaga kelestarian dan semacamnya. Potret diatas menunjukkan betapa negara sangat bergairah untuk menancapkan benderanya ke wilayah budaya.

Menanggapi posisi problematik ini, autar Abdillah dan beberapa seniman memiliki pendapatnya. “Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan membuat raperda cagar budaya yang dianggap memihak pada urusan kebudayaan jelas sangat berbeda dengan apa yang selama ini dilakukan oleh DKS. Dewan Kesenian Surabaya (DKS) terus mendorong dan menggerakan kegiatan kebudayaan di Surabaya ini. Hal yang penting dilakukan adalah revitalisasi kebudayaan, khususnya kesenian semata-mata demi kuatnya posisi tawar kalangan seniman dan kebudayaan. Usaha kedua yang dilakukan oleh DKS adalah membantu memfasilitasi kesempatan untuk tampil bagi kesenian-kesenian marjinal seperti ludruk ini. Kami telah bekerjasama dengan pengelola pihak Kebun Binatang Surabaya untuk memperbolehkan pertunjukkan ludruk disana secara periodik semingu sekali. Ketiga, kami bersama dengan seniman-seniman itu berusaha untuk membuat kreasi-kreasi baru dalam menjawab tuntutan dan selera pasar budaya. Keempat, kami bersama dengan seniman-seniman membantu proses regenerasi agar terwujud kader-kader muda seniman dan budayawan yang akan melangsungkan proses kebudayaan berikutnya”, ungkap Autar.

“Kalau boleh berharap, Pemerintah Kota Surabaya dan segenap masyarakat sebaiknya memikir ulang untuk membuat aksi revitalisasi kebudayaan, khususnya kesenian yang memang masih ada konstituennya, akan tetapi mengalami marjinalisasi. Sebagai contoh: Pemerintah Kota Surabaya perlu untuk memfasilitasi seniman seniman luduruk sedemikian rupa, dengan catatan tidak mengatur terlampau dalam soal-soal ludruk. Kami melihat pemint ludruk d Surabaya ini masih banyak, namun pertunjukkan-pertunjukkan ludruk sendiri mengalami peminggiran. Kami memang negara mau serius membantuk perkembangan kesenian dan kebudayaan, maka mestinya negara memberikan kesempatan tampil seluas-luasnya kepada seniman-seniman itu, sebab kesempatan tampil itu susah di dapat. Kesempatan tampil oleh seniman itu didapat karena negara selalu memberikan tarif sekian juta untuk pemakai gedung-gedung budaya yang ada di Surabaya ini, akhirnya tak mampu terjangkau oleh kelompok ludruk. Kedua, ketik tmpil dilapangan terbuka kena pemajakan dari berbagai kalangan, mulai dari aparat kepolisian, kelurhan hingga karang taruna. Kami yakin, jika tak ada pemajakan liar itu, kelompok-kelompok ludruk di Surabaya ini dapat hidup dan berkembang, serta mampu menjawab kebutuhan pasar budaya”, saran pentolan DKS ini.

Sebelum nasi menjadi bubur, sebelum regulasi itu kian membunuh kebudayaan yang diproduksi oleh rakyat, maka Autar Abdillah agaknya masih memiliki harapan kesemrawuratan ini dapat diperbaiki. “Kerangka berfikir yang harus segera dirubah oleh para pengambil kebijakan itu adalah hanya memandang urusan-urusan yang menyangkut kebudayaan, terkhusus kesenian adalah proyek subsidi semata. Mereka tidak memandang bahwa pembangunan kebudayaan itu adalah investasi masa depan yang tak ternilai harganya. Kelompok kelompok teater seperti Teater Koma atau Teater WS Rendra itu dulunya juga miskin secara ekonomi, tetapi ada pembangunan dan perhatian yang berkelanjutan jadinya berkembang seperti saat ini”, ujarnya.

“Bagi saya kesenian atau kebudayaan itu mati hidupnya ditentukan oleh publiknya sendiri. Saya setuju misalnya di Surabaya ini tidak ada ludruk jika memang masyarakat tidak menghendaki ludruk lagi. Jadi tak ada alasan bagi pemerintah untuk masuk membuat aturan soal ini dengan alasan cagar budaya dan mempertahankan hingga habis-habisan. Biarkanlah urusan kebudayaan itu rakyat yang mengurusnya. Hemat saya, kita tak perlu lagi membuat aksi yang hanya meromantisasi sejarah masa lalu, kebudayaan itu dinamis dan kreatif”, imbuh Autar.

Ungakapan sama disampaikan oleh Sabil. Ia menyatakan bahwa seandainya pemerintah diam saja, tidak usah membuat kebijakan apapun mengenai kesenian dan kebudayaan di Surabaya ini akan lebih baik jika membuat kebijakan justru menimbulkan masalah. Tentu akan lebih baik lagi jika pemerintah menempatkan diri sebagai fasilitator yang baik atas semua kelompok-kelompok budaya dengan menaruh jarak yang sama dan adil.

“Taruhlah kalau sekarang pemerintah belum mampu untuk menyediakan sarana dan prasarana kesenian rakyat yang memadai seperti balai kesenian, minimal tidak membebani kami dengan beragam tarikan saja itu sudah bagus. Saya yakin banyak kesenian dan kebudayaan di Surabaya ini dapat hidup kok jika pemerintah mampu menertibkan aparatnya hingga ke kelurahan”, imbuh Sabil.

Dengan melihat kenyataan bahwa para pewaris dan pemegang kebudayaan diatas sendiri menolak negara memasuki lahan kebudayaan, masihkah adalah alasan bagi Negara untuk terus meneruskan regulasinya? Ada apa dengan negara? (ring/mift).

Sumber Gambar: http://www.lensaindonesia.com/uploads/1/2012/02/Poteret-Bangunan-Cagar-Budaya-di-Surabaya.jpg

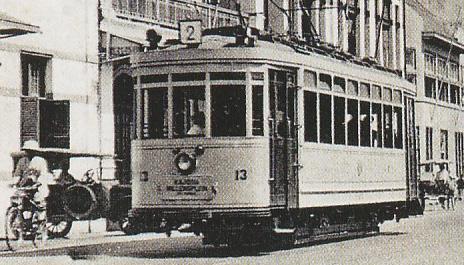

http://ayopeduli.files.wordpress.com/2009/03/trem-surabaya1.jpg

Sumber Artikel: Ngaji Budaya PUSPeK Averroes, Averroes Community 2005

Leave a Reply