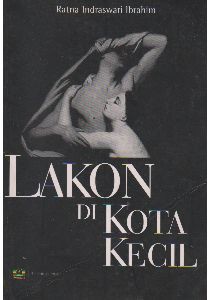

Judul: Lakon di Kota Kecil

Penulis: Ratna Indraswari Ibrahim

Penerbit: Averroes Press dan Jendela

Tahun: 2002

Tebal: 172 halaman

ISBN: 97995978392

Ratna Indraswari Ibrahim (Mbak Ratna, panggilan akrab) adalah sosok perempuan yang telaten, ulet, konsisten, jujur –dan kata sang penerbit buku ini dikatakannya sebagai, “lugu”. “Keluguan” yang memiliki makna luar biasa dalam proses pelahiran karya sastra yang cukup unggul. Seperti ujarnya suatu kali, “Ketika membuat sebuah cerpen, saya merasa pergi ke suatu hal yang tidak saya ketahui dan mengakhiri cerpen saya dengan ketidaktahuan yang sama.”

Ini merupakan ujaran yang khas dari Mbak Ratna. Sebagai cerpenis baginya adalah sama sebagai petualang jagad raya, di mana segala bentuk ungkapan kemanusiawian disampaikan dalam bentuk cerita. Ia “masuk” ke dalam inti persoalan, tapi tidak selalu “terlibat” di dalamnya. Jika akhirnya ia “terlibat”, tampaknya ia tidak selalu “terbuai” karenanya. Proses dinamika dalam kehidupan yang maha keras inilah yang kerap menjadi inspirasi baginya sebagai penyampai berita kesedihan, kegembiraan, kemurungan dan kemarahan dalam bentuk cerpen.

Sebagai cerpenis, yang juga rajin menulis novel, esai dan puisi ini, Mbak Ratna telah menunjukkan kepada kita pahit getir kehidupan. Kesedihan yang bisa berubah kebahagiaan secara sekonyong-konyong dan sebaliknya. Kita diajak untuk menjelajah berbagai dimensi kemanusiaan melalui tema-tema yang ditawarkan. Kita diajak “Berpiknik sambil menikmati secangkir kopi bersama beribu-ribu burung merpati, berhanyut-hanyut dalam lautan biru yang tak bertepi.”

Lakon di Kota Kecil

“Aku sebetulnya malu ketemu Purba yang menraktirku di restoran itu. Sekalipun kalau tidak ditraktir, besok aku sudah tidak punya uang untuk makan. Ia juga memberikan aku uang yang bisa untuk hidup selama satu bulan … Di juga memberi tiket kapal laut…” dalam cerpen Lampu (hlm. 112) benar-benar sebagai berita yang menyayat hati. Manusia sudah tidak begitu hirau lagi dengan prinsip-prinsip hidup dan keteguhan hatinya. Manusia sudah enggan bekerja keras untuk meraih kebenaran. Bahkan dalam dunia di mana si subyek yang kerap disebut sebagai “pencari kebenaran”: si kuli tinta atau kuli disket –bukan sekedar “pencari berita.

“Aku sebetulnya malu ketemu Purba yang menraktirku di restoran itu. Sekalipun kalau tidak ditraktir, besok aku sudah tidak punya uang untuk makan. Ia juga memberikan aku uang yang bisa untuk hidup selama satu bulan … Di juga memberi tiket kapal laut…” dalam cerpen Lampu (hlm. 112) benar-benar sebagai berita yang menyayat hati. Manusia sudah tidak begitu hirau lagi dengan prinsip-prinsip hidup dan keteguhan hatinya. Manusia sudah enggan bekerja keras untuk meraih kebenaran. Bahkan dalam dunia di mana si subyek yang kerap disebut sebagai “pencari kebenaran”: si kuli tinta atau kuli disket –bukan sekedar “pencari berita.

Di sini mungkin pembaca menemukan kerancuan antara ujaran “kebenaran” di pihak satu dan “kebaikan” di pihak lain. Mbak Ratna mengatakannya sebagai “kebaikan” yang dilawankan “keburukan”: Pekerja pers yang mau disogok adalah sebagai “keburukan”, dan sebaliknya adalah “kebaikan”.

Namun kita perlu menyadari, “kebenaran” belum tentu “kebaikan” dan juga belum tentu “keburukan”. “Kebenaran” adalah terma yang lebih tegas bagi sebuah pilihan, meski bukan yang lebih “tinggi”. Dalam hal ini mungkin kita perlu menyimak berbagai ujaran Nietzsche: tampaknya kita terlalu capek menilai dan memaknai kebaikan dan keburukan, juga kebenaran, yang terlalu subyektif, relatif dan emosional. Dan dengan demikian tak ada kebenaran, ketidakbenaran, kebaikan maupun keburukan. Yang ada adalah kekuasaan, dan Nietzsche pun menulis The Will to Power, bukan Will to Truth. Dalam dunia yang serba berlaku nilai ekonomis ini, kebenaran yang dimaksud tampaknya sudah takluk alias tunduk terhadap kekuasaan: baik kekayaan ekonomi maupun jabatan politik.

Namun demikian, sesungguhnya kebenaran lebih mendekatkan kita pada prinsip-prinsip yang tegas dalam kehidupan, lebih condong pada satu pembelaan atas nasib manusia yang ditindas. Dari situlah –demikian kiranya pesan yang hendak disimpulkan dari cerpen Lampu– kemudian ada baiknya kita mengutip Karl R. Popper yang mengatakan bahwa terlalu berbahaya bagi para pencari kebenaran yang menyakini kebenaran akan didapat, meski lebih berbahaya lagi jika ia bahkan sudah mengatakan mendapatkan kebenaran itu.

Tapi jangan terlalu pesimis setelah membaca Popper, sebab ia tentu bukan bermaksud mencegah manusia untuk meraih kebenaran, ia hanya tak suka jika kebenaran telah dijadikan “pembenar” bahwa “yang lain” tak benar. Popper bukanlah pembela kebenaran yang dijadikan sebagai “simbol”, seperti ketika Mbak Ratna memberitakannya dalam cerpen Sepatu (hlm. 132), ketika ia dengan sinis mengatakan bahwa bangsa ini sudah terjebak pada simbol-simbol. Ia adalah sosok yang sangsi, sama halnya ketika Mbak Ratna menuliskannya pada Lampu.

Ketika manusia sudah tak lagi hirau dengan kebenaran, maka ia pun lemah lunglai tanpa obsesi dan cita. Ia tidak bisa menuruti kehendaknya sendiri seperti ketika Mbak Ratna menceritakan perempuan-perempuan dalam Ande-Ande Lumut (hlm. 124), Rambutnya Juminten (hlm. 68), dan Dewi Sata Gendari (hlm. 94), di mana budaya patriarkhi telah membunuh obsesi dan cita itu.

Dalam Rambutnya Juminten kita saksikan sebuah pertunjukan yang memilukan: Ia tak tahu ia bersolek untuk siapa, ia juga tak tahu mengapa harus bersolek. Yang ia lebih tidak tahu lagi adalah bahwa ia tengah melakukan perbuatan yang menisbikan harkat dan martabatnya sebagai manusia, yang diciptakan secara lengkap: tubuh dan jiwa. Ia berlaku sebagai pelanggeng tradisi, tanpa peduli bahwa kerap ia harus menjual harga diri. Harga diri hanya sebatas harga tubuh, seperti seorang pelacur yang diceritakan dalam Lakon di Kota Kecil (hlm. 13), “Hanya kecantikan yang saya punyai,” ujar Sumirah.

Petualangan Demi Petualangan

Demikianlah petualangan demi petualangan yang kita lewati, sejenak setelah membaca cerpen demi cerpen dalam antologi ini. Kita merasa amat dekat dengan suguhan demi suguhan, tanpa sadar bahwa suatu saat kita juga pernah terlibat dalam polemik itu. Kedekatan perasaan yang mewujud dalam jungkir balik peradaban dan pemaknaan kembali (redefinisi) hakikat kemanusiaan. Sebuah pertunjukan yang mempertontonkan pertarungan antara kebenaran dan ketidakbenaran, kebaikan dan keburukan, optimisme dan pesimisme. Tidak seru memang, tapi cukup memukau. Sebab di dalamnya kita lihat dengan jelas pemberontakan-pemberontakan atas keserakahan, penindasan, dan pemerkosaan hak-hak.

Ada perjuangan untuk merebut kembali harkat dan martabat manusia dengan cara menyuguhkan kesewenang-wenangan yang terjadi di sekitar kita, di sebuah lahan yang kerap Mbak Ratna katakan sebagai “taman sari”. Sebuah perjuangan yang kerap membuat kita terperanjat dan terhenyak kagum. Dan, benarlah pepatah “ada banyak jalan menuju Roma,” sebab demikian pula dengan “ada banyak jalan untuk memberontak.”

Gambar: http://a.files.bbci.co.uk/worldservice/live/assets/images/2010/11/30/101130123323_3.jpg

Saya membaca banyak analisis dan pembahasan dari buku kumpulan cerpen Lakon di Kota Kecil ini. Apakah buku ini masih dicetak atau dijual? Karena saya ingin membaca selangkapnya.

Terima kasih

Sudah habis pak. Cetakan lama