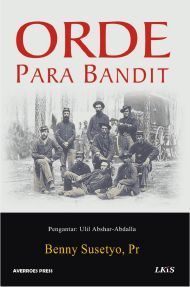

Judul Buku: Orde Para Bandit

Penulis: Benny Susetyo Pr

Penerbit: Averroes Press dan LKiS

Tahun: 2001

Tebal: 167

ISBN: 9799492556

Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang terbentuk di atas kompromi-kompromi sejarah. Sejak merdeka setengah abad lalu sampai di penghujung era 1960an, kompromi sejarah dan politik tersebut terbangun mengiringi semangat untuk membentuk dan mewujudkan kebersamaan nusantara.

Bangsa ini sudah cukup lama diperintah oleh para BANDIT. Dalam orde BANDIT ini, politik hukum rimba benar-benar diterapkan: Siapa kuat, dia menang. Dalam orde BANDIT tersebut, rakyat dibuat tunduk dengan cara-cara TEROR. Rakyat yang kritis dan tidak mau tunduk diberi cap sebagai ekstrim kanan/kiri. Persoalan mendesak untuk dipecahkan adalah mencari cara agar para BANDIT ini tidak dapat berkuasa lagi, perlu dipikirkan sedini mungkin perangkat-perangkat yang memungkinkan agar para BANDIT ini tidak muncul kembali.

Founding Fathers kita pun merumuskan dasar negara dan nilai-nilai kebangsaan di atas kompromi-kompromi politik yang cukup signifikan, dengan sikap saling menghormati. Tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, Agus Salim, Amir Sjarifuddin, M. Natsir, Soepomo, IJ Kasimo, Tan Malaka adalah pihak yang senantiasa berbeda pandangan dalam meletakkan pondasi kehidupan kebangsaan.

Namun toh dasar konstitusi dan dasar pandangan berbangsa itu pun terbentuk. Integrasi nasional juga bisa diwujudkan (selain kasus Timor Timur). Dan mereka bisa merumuskan sebuah ideologi yang –meminjam Soekarno– digali dari falsafah bangsa sendiri, Pancasila (sebelum diselewengkan Orba).

Memasuki Orde Baru, berbagai kompromi itu dipaksakan ke dalam sebuah kristalisasi ideologi, yakni pembangunan –sebagai sarana untuk memperkuat posisi negara di atas masyarakat. Yang terjadi bukan lagi kompromi, tapi sentralisasi dan hegemoni penguasa pada yang dikuasai. Pancasila yang susah-susah dibangun oleh Founding Fathers kita itu akhirnya dijadikan alat hegemoni yang paling ampuh untuk memaksa pandangan rakyat tunduk pada penguasa.

Pancasila pun mengalami desakralisasi makna, bahkan ia saat ini dihujat karena sebuah akibat yang pasti, yakni ketertindasan wacana rakyat, bukan karena sebab mengapa Pancasila ada. Akibatnya, struktur masyarakat pun tidak mengalami modifikasi yang cukup kondusif untuk mengembangkan sebuah paham demokrasi yang lebih rasional, melainkan restriksi di sana-sini yang kerap terjadi. Demokrasi pun didefinisikan sebagai sikap yang taat pada titah “Sang Ratu”.

Kita lalu mengalami sebuah orde yang disebut sebagai “reformasi”, di mana momentumnya ditemukan pada 21 Mei 1998. Orde ini mengklaim diri sebagai pembawa demokrasi, sebagai pilihan yang paling mungkin di antara konsep-konsep kepemimpinan yang lain. Namun sampai di awal 2001 ini apakah kita sudah merasakan “demokrasi”? Tunggu dulu. Kita sedang memasuki atau berada di sebuah masa yang diklasifikasikan para pakar ke dalam era transisi. Banyak pakar menyebut sebagai –meminjam O’Donell dan Schimitter– sebagai transisi menuju demokrasi. Tetapi, benarkah proses sejarah ini merupakan sesuatu yang linier seperti “siklus polibios” gaya Plato, di mana otoritarianisme akan digantikan demokrasi secepat kilat?

Kultur Orba Masih Berakar

Akhir-akhir ini perdebatan di antara para elit politik begitu mewarnai wajah media massa. Dari perdebatan-perdebatan itu kita mendapat kesan bahwa merekalah yang paling tahu segala persoalan, bahkan muncul juga kesan bahwa merekalah yang paling jago. Padahal, apa yang mereka bicarakan tidak dengan sendirinya jelas. Mereka tidak peduli apakah yang dibicarakan itu merupakan sebuah fakta atau sebuah analisa. Yang penting mereka merasa harus berbicara agar orang tahu bahwa dialah pejuang rakyat. Soal yang diungkapkan berisi atau tidak, tak pernah dipersoalkan.

Kecenderungan para elit politik kita saat ini adalah melemparkan isu dengan cara menyudutkan lawan-lawan politiknya. Dalam melemparkan isu yang saling menyudutkan ini, mereka memang memakai berbagai alasan yang seolah-olah logis, tetapi di balik semua itu sebenarnya mereka sedang memainkan suatu politik kambing hitam dengan memutarbalikkan fakta. Pertanyaan kita sekarang, mengapa semua ini terjadi?

Kalau kita berani dengan jeli menelusuri fenomena-fenomena tersebut, kita akan mendapatkan suatu kenyataan yang mengejutkan. Ternyata sampai saat ini mentalitas Orde Baru masih memainkan peran yang sangat besar dalam alam dan sistem politik kita.

Bila kita telaah, ternyata sistem Orde baru yang selama puluhan tahun melingkupi bangsa kita dibangun dari beberapa unsur. Unsur-unsur itu di antaranya, pertama, adalah dilestarikannya budaya feodal dan diterapkannya model pemerintahan fasisme. Dalam kebudayaan feodal zaman dulu, rakyat dibuat sedemikian patuh terhadap para penguasa yang terjelma secara nyata dalam diri para priyayi. Pada zaman sekarang pola-pola semacam itu masih dipertahankan dan bahkan dikembangkan demi kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan pemerintah. Rakyat dibuat bodoh dan ‘manut’ ketika semua sumberdaya yang mereka miliki, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, disedot untuk kepentingan pusat. Kalau rakyat menolak maka mereka akan diberi stigma antipembangunan dan bahkan mungkin diberi stigma sebagai gerakan subversive. Kepatuhan rakyat yang demikian itu dipelihara dengan ancaman kekerasan angkatan perang dan polisi rahasia.

Kedua, sistem pemerintahan dan penanganan masyarakat dengan model Jepang. Zaman pendudukan Jepang dengan fasisme yang bermetodel ancaman, teror, penyiksaan, dan ketakutan massal. Ini pun dibarengi dengan pengurasan seluruh kekayaan penduduk yang dilakukan Balatentara Dai Nippon. Pola-pola semacam itu kini terulang lagi secara lebih sistematis dan canggih dengan ditambah unsur baru yang dibawa oleh sistem Multi-National Corporations (MNC) dengan big industry dan big business mereka. Belum lagi dengan perantara para komprador suatu elite ningrat baru pribumi yang melayani pihak asing dan sistem perekrutannya lebih banyak menggunakan sistem kolusi dan nepotisme.

Orde Para Bandit

Buku yang ditulis oleh Benny Susetyo, Pr (Romo Benny) berkat ketekunannya mengkoleksi hasil-hasil rekamannya semasa akhir Orba dan awal reformasi ini cukup jelas dan signifikan menggambarkan betapa, kita harus berhati-hati terhadap Orba.

Buku yang ditulis oleh Benny Susetyo, Pr (Romo Benny) berkat ketekunannya mengkoleksi hasil-hasil rekamannya semasa akhir Orba dan awal reformasi ini cukup jelas dan signifikan menggambarkan betapa, kita harus berhati-hati terhadap Orba.

Gaya tulisan yang featuris, bernuansa orasi di depan murid-muridnya, tanpa banyak mempedulikan tanda baca titik koma yang kadang ada tanpa substansi, Romo Benny tetap melantur ke sana ke mari, membuat buku ini semakin enak dibaca dan direnungi, terutama bagi para koruptor negeri ini.

Satu hal yang membuatnya demikian karena kita tahu betapa tegas Romo Benny berdiri di atas kepingan-kepingan anak reformasi yang tak jelas asal-usulnya. Romo Benny berdiri sangat jelas dan tegas, yakni menolak Orba, mengkritisi masa kini, memberi warning aparat reformasi dan, tentu, mengandaikan masa depan.

Leave a Reply